株式会社宣伝会議はこの度グループ会社をまとめる持株会社である株式会社KAIGIの設立に合わせ、グループ全体を統一する大規模なリブランディングを実施しました。このプロジェクトを伴走したSEESAWのクリエイティブディレクターの村越とアートディレクターの山口が、本プロジェクトのリーダーである小林さんと株式会社KAIGI取締役CSO 淺見さんにお話を伺いました。

はじめに

ーKAIGI GROUPの事業概要を教えてください。

小林:KAIGI GROUPには、株式会社宣伝会議と株式会社マスメディアンが属しています。

私たち、宣伝会議の歴史は1954年の月刊『宣伝会議』の創刊から始まります。祖業は雑誌社ですが、創刊の翌年には教育講座の事業を開始しています。また宣伝会議賞というアワードや、カンファレンス形式のイベントなども開催しております。

株式会社マスメディアンは、そういった株式会社宣伝会議のメディア、教育、アワードといった事業で培われた豊富な情報やネットワークを活かし、マスコミ・広告・クリエイティブ職を強みとした専門的な人材紹介サービスを提供する総合人材エージェントです。

小林:我々KAIGI GROUPは、長らく「宣伝広告界の発展に貢献する」という企業理念を掲げてきました。ただ時代を下るにつれて、宣伝広告界に留まらず、より広く力を発揮できる領域が見えてきました。社会において、インタンジブルな商材を含めてものを売らない会社は存在しないため、マーケティングやクリエイティビティといっエッセンシャルなスキルは世の中に常に必要とされるものです。我々が「宣伝・広告界」と言うとき、それは創刊当時には広告会社をはじめとする広告業界が、中心でした。しかし、私たちが提供するマーケティングやクリエイティブに関するスキルを求める方たちが、一般企業にも広がっていきました。70年超をかけて、拡張してきたからこそ、宣伝・広告のさらに外の領域にも拡張していけると確信しています。

小林:我々KAIGI GROUPは、長らく「宣伝広告界の発展に貢献する」という企業理念を掲げてきました。ただ時代を下るにつれて、宣伝広告界に留まらず、より広く力を発揮できる領域が見えてきました。社会において、インタンジブルな商材を含めてものを売らない会社は存在しないため、マーケティングやクリエイティビティといっエッセンシャルなスキルは世の中に常に必要とされるものです。我々が「宣伝・広告界」と言うとき、それは創刊当時には広告会社をはじめとする広告業界が、中心でした。しかし、私たちが提供するマーケティングやクリエイティブに関するスキルを求める方たちが、一般企業にも広がっていきました。70年超をかけて、拡張してきたからこそ、宣伝・広告のさらに外の領域にも拡張していけると確信しています。

ーグループのリブランディングに至った経緯をお聞かせください。

小林:各事業会社間の連携を強めるため、KAIGI GROUPを設立するに至りました。

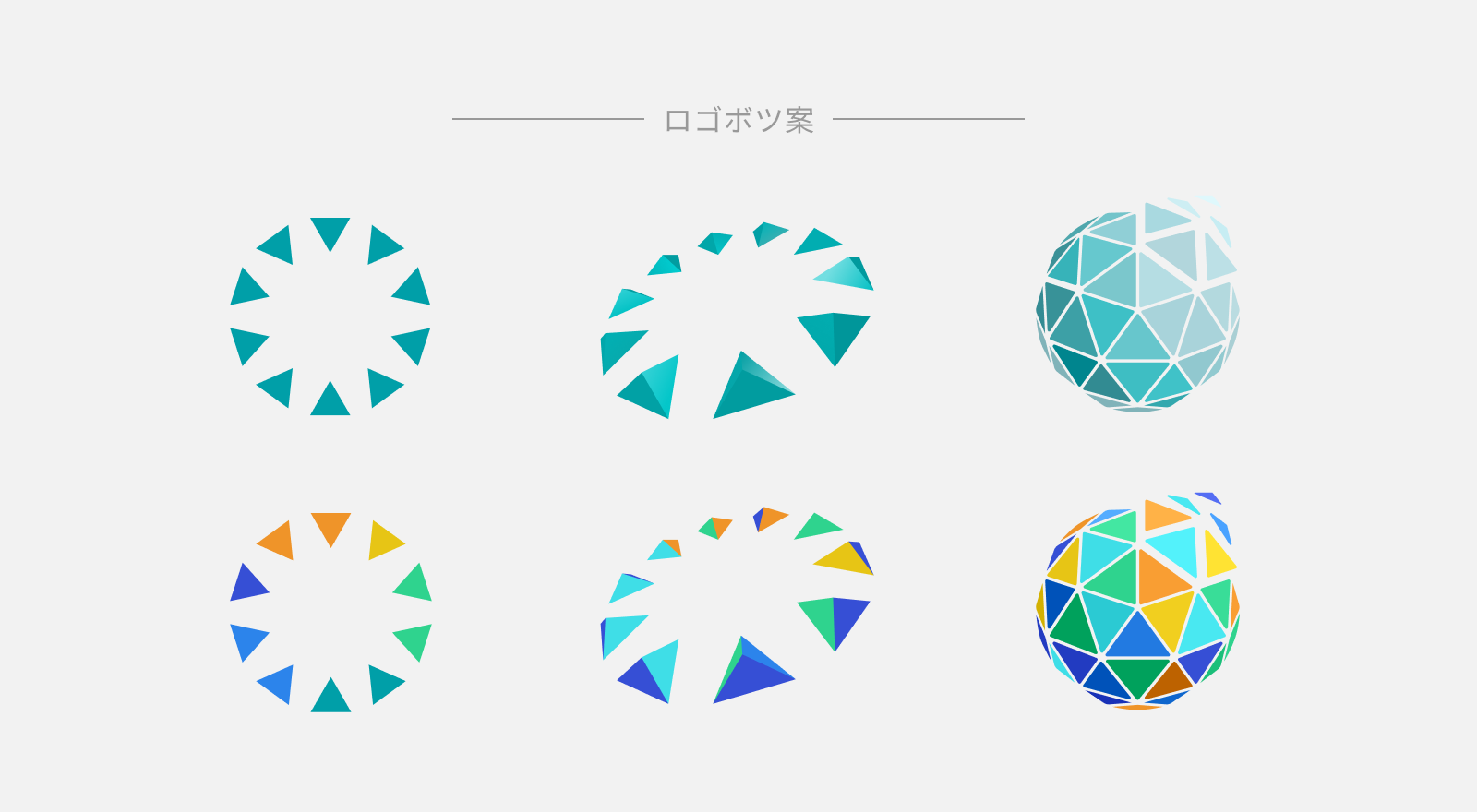

そのためKAIGI GROUPのロゴには、宣伝会議で長く親しまれた従来の円卓シンボルをそのまま使用するのではなく、ブランド資産は集積しつつ、領域の拡張が感じられる新しいシンボルが必要になりました。

ー広告業界をリードする企業として、膨大な範囲に渡るリブランディングは容易ではないとお見受けします。どのような課題がありましたか?

小林:冒頭にお話した通り、弊社は複数の事業体を抱えており、さらに各事業もどちらかというと、マイクロサービスの集積という側面の強い会社です。加えて、その一つ一つの事業・サービスの先に異なるお客様がいらっしゃるだけでなく、私たちが提供するコンテンツやサービスづくりに関わってくださる、コントリビューターの方たちもたくさんいらっしゃいます。

あえてコントリビューターと言ったのは、出版も教育も、宣伝・広告界の皆さんの協力なくしては、継続しえない事業だからです。すべての企業にコントリビューターは存在すると思いますが、弊社の場合には、そうした方たちの当社経営における貢献度が非常に高いと言えると思います。

コントリビューターに加えて、それぞれの事業に携わる現業の担当者、また出資者や株主、そして経営者それぞれの視座や狙いというものがある中で、どうプロジェクトを進行するか、が非常に大きなチャレンジだったと思います。

ロゴのデザイン・ガイドライン・デザインシステムについて

ー完成したロゴデザインはどうでしたか?

小林:KAIGI GROUPを非常によく表現していると思います。

マイクロサービスの集積体である弊社にとって、お客様の体験というのはその一つ一つの事業に紐づいています。

例えば、とある講座に通ったお客様にとって、その方から見えるKAIGI GROUPはその講座が代表してしまうわけです。その講師のお話だったり、教室の雰囲気や、温度、習った内容だけでなくメールの対応なども。そういった体験がグループ全体のどこに集積されるのか?と考えた時に、個々のマイクロサービスに集約されてしまい、グループ全体のブランド資産としては、集積が難しい体制になっていたと思います。

なので、KAIGI GROUPで統一感を持たせることのメリットの一つに、サービスの体験を思い出すシンボルとなり得ることが挙げられました。今後もしどこかで広告を出したときに、このロゴを見た時に「そういえばあんなことがあったな」と思い出してもらえるかどうかは、ブランドとして非常に重要だと思うんです。

小林:また、我々がメディアを祖業としている以上、ある種の中立性や第三者性が、非常に重要なファクターになると考えています。出来上がったロゴタイプは、良くも悪くも無個性で、だからこそそれがいいんだろうなと私は思っています。

宣伝広告やマーケティングコミュニケーションはアートではないから、造形的な意味での強い個性を重視しない。だからこそ、より多くの人が共通して感じられるポイントを探していかなければいけないんですよね。もし強い個性のあるものだと違和感を持たれるかもしれない、という思いがあったので、主張の少ないロゴタイプは良いなと思いました。

村越:宣伝会議さんの中に流れているDNAについてインストールしているときに、繰り返し出てきたのが「公平性」というキーワードでした。

この「公平性」を表現しようとしたときに、いろんな色を出したがるメディアが多い中で、あえてロゴなども無個性の方がいいという美学にたどり着くのはすごく納得感がありますし、だからこそ書体をどう選ぶかということも迷わずに進められたのは、デザインチームとしても大きかったと思います。

ーデザインシステムを実際に運用していく社員の方の反応はどうでしたか?

小林:良い声もあれば、やはりこういう変化が起きるときは抵抗があって当然で、逆に抵抗が全くなければ、自分が携わっている事業やサービスに思い入れがないということになってしまう。なので私は、むしろ抵抗があって欲しいぐらいだと思っていたんです。

実際には、ある程度の抵抗がありましたが、意図をきちんと説明すればみなさん理解してくれました。

お客様と向き合いながら作ってきたものが、ある種の統一感を持たされるわけですから、各社員に「自分のやってきたことがゼロにされてしまった」とだけは思われないようにしないといけない。ですから、その無個性感という部分についてはきちんと丁寧に説明しました。

小林:では「どこで個性を出すのか?」を考えた時に、それはやはり提供するサービスでお客様に喜んでもらうこと。そこが一番大事ですから。

村越:リブランディングする時、「変えなきゃ」みたいな気持ちが働きがちだと思うんですけど、同時に変えないこともすごく大事だと思ってるんですよね。

リブランディングというのは、今までと違うお客さんや市場に手を伸ばせるという良さがある一方で、既存の市場のお客様や関わってくれている人たちに嫌われるリスクを犯して領域を変えようとする動きになる。なので、変える範囲をどこまでで止めるかというさじ加減がものすごく重要な要素です。

今回のプロジェクトで、多少意見がありつつも最終的に受け入れてもらえたということは、正しく領域を広げられたのかなと、お聞きしながら思いました。

プロジェクトの進め方について

ー大規模なリブランディングではプロジェクトの進行も重要です。多くのステークホルダーがいる中で、SEESAWのどのようなところにバリューを感じましたか?

小林:きちんと弊社側の意図や状況、やりたいことを、聞いてくださったなと感じました。また、様々なステアリングへの報告をしていく中で、作るだけでなく、どのようにプレゼンテーションするのかも含めて弊社のやりたいことを聞いてくださり、打ち返してくれたと思います。

淺見:まさにその部分が私としてはすごく助かりました。

様々なステークホルダーに説明する上で「こんな質問を受けるかもしれないから、答えられるように準備しなければいけない」「それに答えられるようなデザインになっていないといけない」といったところがありました。

淺見:単に感覚で「これがキレイだから」ではなく、きちんと理屈や趣旨を理解した上で形にしてくれたこと。この部分がSEESAWさんにお願いして良かったところだと思いました。

村越:「株主への説明責任も一緒に果たそう」みたいなところまで快く並走してくれるクリエイターは、そんなにいないと思うんですよね。

デザインだけでバリューを発揮するのではなく、その周辺も含めて価値提供するというのは、まさに我々が目指しているところです。なので、その部分にちゃんと価値を感じていただけたというのは、デザインコンサルティング会社として非常にうれしいお言葉です。

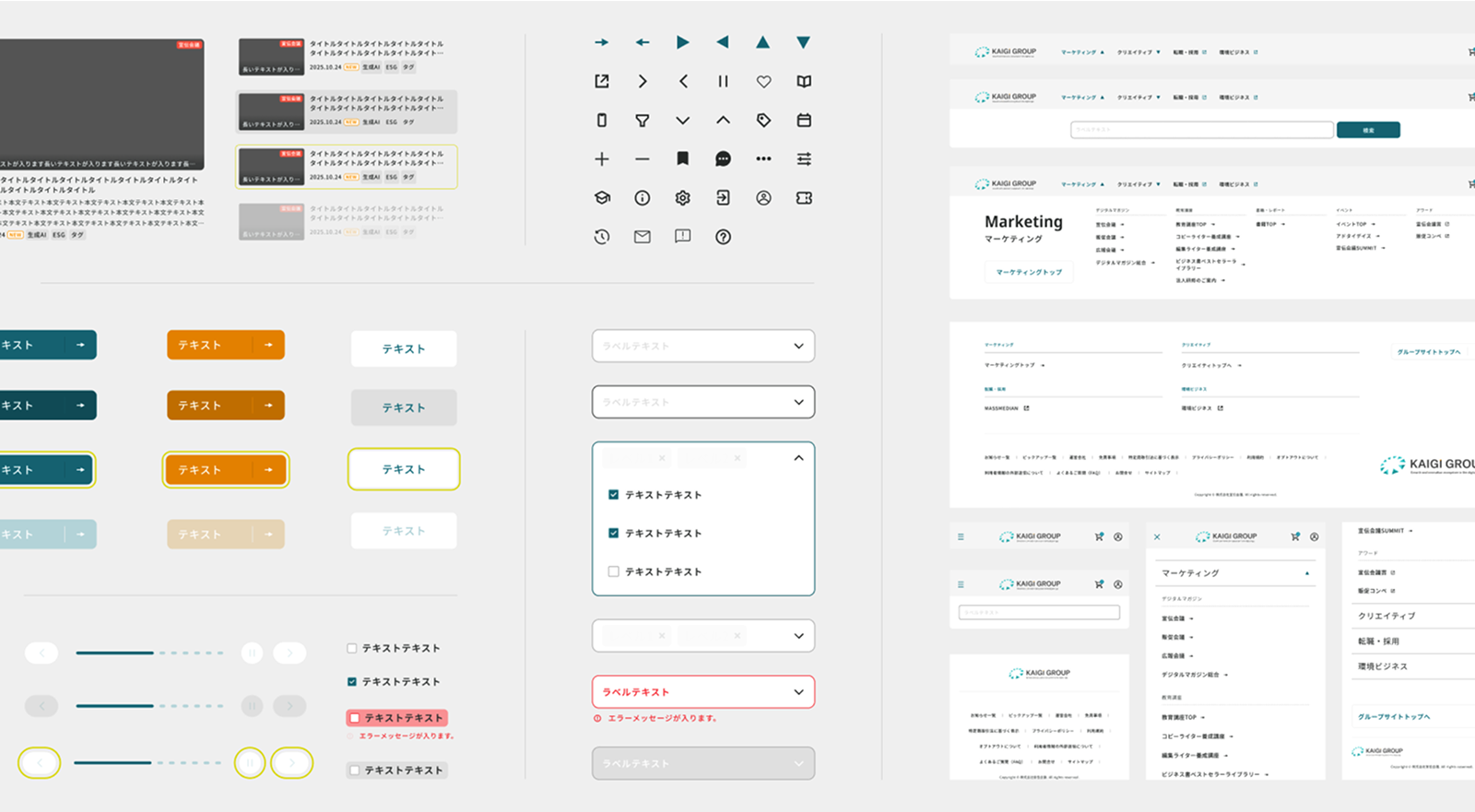

Webサイトのデザイン・デザインシステムについて

ーKAIGI GROUPの公式サイトの新設と、各ブランドを横断する統合サイトの新しいデザインシステムを構築しました。完成したこれらのWebサイトはどうでしたか?

小林:統合サイトについては、デザインシステムを整理することができ、ようやくスタートラインに立てた、と実感しています。

まだ設備が完成したに過ぎないと思っています。例えば工場という設備で、ある製品を作ろうと決めていたとしても、お客様の反応が芳しくなければ違う商品を作れるように少しずつマイナーチェンジを繰り返したり、製造ラインを増やしたりする必要がある。そういう意味でも本当にこれからが本番なんだと思います。

村越:デザインシステムを作った統合サイトについては、今後どんどん拡張していく中で、建て増しをしやすいように構造のルールを統一するというのが、今回のプロジェクトの第一ステップでやったことかなと思います。なので時代や利用状況に応じて少しずつ変えていく前提であり、そこからさらに良くしていくというフェーズがこれから始まるのだと思います。

淺見:KAIGI GROUP公式サイトでは「グリグリ動くね」と喜んでる人もいました。

山口:はい、それは意図的な演出です。螺旋階段の部分がグリグリ動くのですが、人によっては気づかない方もいて、「え、動画じゃないんだ!」と驚かれることもありました。そうした反応をいただけるのはうれしいです。

KAIGI GROUPの新しいロゴのコンセプトを全面に押し出したサイトにするということで、立体的で展開力のあるアニメーションを実装しています。ロゴの造形は3DCGで作られており、静止画としてはもちろんのこと、モーションをつける上でさまざまな表現が可能となっています。

プロジェクトを振り返って

ー今回のプロジェクトで1番印象に残ったことや感じたことは何ですか?

小林:お手本がないプロジェクトだったからこそ「何を目的として、どんな課題を解決するためのものなのか?」という、まさに教科書の1ページ目に書いてあるような基本を重視しないと進捗しないので、とても難しかったですが楽しいプロジェクトでした。

淺見:モデルがないものに果敢にチャレンジして、モデルがないが故に色々と進めるたびに不都合が出てくるわけで、それを潰しながら進めていく。しかし、このように一つ一つ試行錯誤しながらコツコツと積み上げていけば、きっと唯一無二なものに育っていくのではないかと期待をしています。

今後、我々の事業領域を、広告という分野から、連想ゲーム的に他業界に広げていければ良いなと思っており、今チャレンジをし始めているところです。サービスを横断する仕組みがより整えば、本当に一つの生態系になっていくのではないかと思っております。

山口:タグラインにもある通り、まさにエコシステムですね。

淺見:面白い取り組み、ある意味実験の真っ最中という感じですね。

山口:これからが楽しみです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。SEESAWでは、企業のフェーズや状況に合わせたロゴ制作やデザインシステムの開発が可能です。多数のブランドを含む横断的なブランディングに課題を感じている方はぜひご相談ください。